|

| 年礼廻りの花魁 葛飾北斎 肉筆画 小河蒼雪 レタッチ |

|

| |

| 商品詳細 |

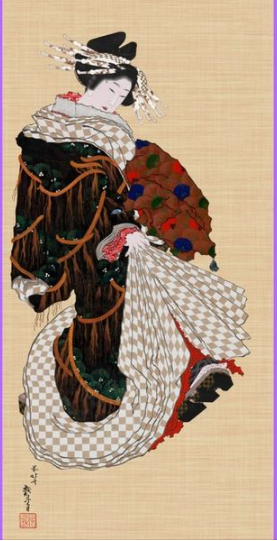

| 『年礼廻りの花魁』 葛飾北斎 肉筆画 |

小河蒼雪 レタッチ

『Portrait of a Courtesan Walking』 Hokusai Katsushika

この図はスミソニアン博物館が管理運営するアーサー・M・サックラー・ギャラリーのコレクションのひとつである。

英語題は『Portrait of a Courtesan Walking』であるが、複製画が展示されている墨田北斎美術館では『年始回りの遊女』となっている。

いかにも舶来の画題の響きがある。

学芸員の方が命名したのかどうか不明だが、画題について考えてみたい。

北斎が何を描いたのかを考えてみれば、新吉原の花魁の正月行事姿を描いたのはほぼ間違いない。

正月らしい松葉模様に組紐をあしらった打掛であろうか、羽織であろうか。

その下には市松模様の豪華な小袖を四枚も重ね着。

髪には白べっ甲を表したのか、当時白い素材を用いたものがあったのか、白地に模様が刻まれたかんざし

髪型の立兵庫(たちひょうご)は幕末に新吉原で流行した髷である

左手には袱紗に覆われた挨拶の品。

まさに新吉原での、元旦のあいさつ回りの花魁の盛装姿だ。

まず「遊女」の文言を画題に採用していることについて違和感がある。

英語題の「Courtesan」はフランス由来で高級娼婦を意味する。

浮世絵における「花魁」の英語表現は「Courtesan」が最も多く採用されている。

個人的には、高級娼婦とはちょっと違う文化的、しきたり的背景があるからこの用語には不服で、「Oiran」をまんまで使ってほしいと思っている。

「遊女」とは春をひさぐ女性の一般的呼称に近く、高低の階級的な概念もない。

英題ですら「高級」を意味しているのにである。

月岡芳年の揃いもの『月百姿』の中の『いつくしまの月 室遊女(むろのあそびめ)』では、平安時代の遊女が小舟で厳島大鳥居を潜らんとする図が描かれている。

そうなのです、遊女の用語は平安時代からあるのです。

北斎が描いているのは江戸時代の新吉原の花魁であり、「遊女」よりも「花魁」を採用すべきではないか。

次に「年始回り」の文言である。

新吉原は春夏秋冬の伝統的な年中行事が賑々しく行われ、その有様が浮世絵にたくさん描き残されている。

元旦には、花魁たちがひいきにしてくれる茶屋などを回って、年始の挨拶の品物を渡す。

新吉原ではこれを「年礼」と言う。

従って、この図にはやはり「年礼」と言う文言を使う方が相応しいように思う。 |

|

| |

| 取引条件 |

| |

※当サイトは会員制となっております。取引申請ができるのは、会員様のみです。

下記より、事前に会員登録をしてください |

| |

|

|

| |

|

|

|