|

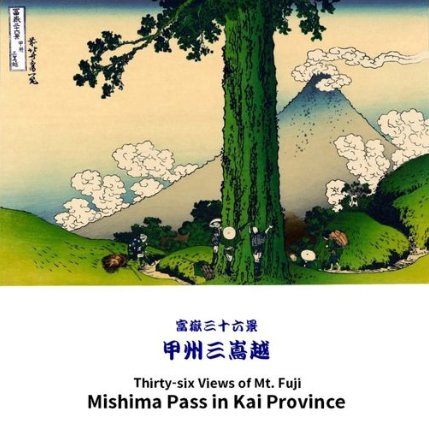

| 富嶽三十六景 甲州三嶌越 葛飾北斎 |

|

| |

| 商品詳細 |

| 『富嶽三十六景 甲州三嶌越』 葛飾北斎 |

"Thirty-six Vews of Mt. Fuji / Mishima Pass in Kai Province " Hokusai Katsushika

北斎は甲州をたくさん描いており、研究者によると27図にも及ぶそうである。

『冨嶽三十六景』シリーズでも、本図に加えて、『甲州石班澤』、『甲州三坂水面』、『甲州犬目峠』、『甲州伊沢暁』、『身延川裏不二』と6図の甲州が描かれている。

北斎が甲州を訪れた記録ははっきりしないが、少なくとも文化3年(1806)、文政8年(1825)と甲州を訪れているとする研究者もいる。

『富嶽百景』の広告文(天保4年、1833)には、「此編ハ、翁、諸州を遊歴せる比、普く勝概を探り佳景を索め、山川原野閭巷僻陋幽邃の地といへども、遺漏なく其眞趣を模写し、筺筒に秘藏する縮圖なり」とあり、末尾に「板元敬白」とあるので西村屋与八の言であろうか。

つまり、北斎は景勝地を探し求めてその実見した風景を描いている、と広告文で言っているのである。

「筺筒に秘藏する縮圖なり」とスケッチを描き貯めていたことも判る。

なるほど、『富嶽百景』第二篇には「写真の不二」と題する図があり、北斎と思しき絵師が弟子三人を連れて旅の途中で写生をしている姿が描かれている。

「写真」という用語に北斎の写実主義が示されている。

ところが、本図に関してはそうとも言えない。

ここは「籠坂峠」という、鎌倉街道が通過する場所で通称「三嶌越」と言った。

図のど真ん中に描かれた杉の巨木は実は当時、この場所にあったという記録も痕跡もない。

他方で、甲州街道の方の「笹子峠」には、当時も現在も「矢立の杉」という巨木が存在し、大月市の観光名所になっている。

二代目歌川広重は『諸国名所百景 甲州矢立の杉』でこの杉の巨木を書き残している。

ちなみに、『北斎漫画』第七編には同じ画題の『甲州三島越』図があるが、杉の巨木は描かれてない。

一方で、同じく第七編には『甲州矢立の杉』と題して笹子峠の杉の巨木の図が描かれている。

結論を言えば、北斎は大胆にも笹子峠の杉の巨木を籠坂峠に移動させて描いて、この図の肝である構図を完成させたのである。

このことは北斎の写実主義にとって少しも矛盾ではない。

描いているのは空想の情景ではなく、「実見」した風景なのである。

さて、「甲州三嶌越」とは、平安時代中期に律令の細目を定めた『延喜式』に言うところの古道「甲斐路」のことをいう。 甲斐路は御坂路とも甲州鎌倉道とも別称される。

すなわち、御殿場辺りから東海道を逸れて、駿河国と甲斐国の境である籠坂峠を越えて甲斐国へ入り、富士山麓の東側、山中湖畔、忍野村の鳥居地峠、河口湖畔と通過し、さらに御坂峠を越えて水市宿(現在の笛吹市一宮町あたり)を通って甲斐国府に至る道のことで、後に鎌倉街道と呼称されるようになった。

実は、鎌倉街道と呼称される道はいくつも存在し、各地より鎌倉に至る道路の総称で、鎌倉時代がその始まりと見てよく、鎌倉往還とも言われる。

本図の鎌倉街道は北斎の頃には「三嶌越」と通称されていたようである。

ここは、文化11年(1814年)に成立した甲斐国の地誌『甲斐国志』によれば、「加古坂」と表記され、「加古坂は峻険で、ズナ山麓を通過するズナ越えと言う古道の方が楽であったが、加古坂は寛永4年(1627)の富士山噴火で谷が埋まり、平地の如く道が開け通行が自在になった。 以後はズナ坂を通過するものがいなくなった」と記してある。

また「噴火の砂礫によって一帯の深い谷が埋まり、草木も生えず禿げ山である」ともあり、ここら辺りの街道は富士山の噴火によって道や地形が変わっていることが判る。

噴火から60年ほど後である。場所は不明だが、この辺を詠んだ芭蕉の句がある。

「山賎(やまがつ)のおとがひ閉づる葎(むぐら)かな」

大意は「地元の木こりさえも顎を閉じて歩かなくては、口に夏草が入ってしまうほど雑草の生い茂った山路であることよ。」

北斎は、それ程草深い山奥の空気にある種の神威を感じ取ったのではなかろうか。

この図には富士山の山頂にまとわり付く不思議な形の雲が描かれているが、龍を模したのではなかろうか。 同じ山奥の図『遠江山中』の富士にも同様の雲がまとわり付いている。

旅人たちは面白がって手をつないで杉の巨木の大きさを測ろうとし、その側を地元の農婦が無関心に通り過ぎている。

北斎はこの図にも、得意とする「人びとの暮らしの姿」を描き、この図を観る者にそれぞれの物語を紡がせる。 |

|

| |

| 取引条件 |

| |

※当サイトは会員制となっております。取引申請ができるのは、会員様のみです。

下記より、事前に会員登録をしてください |

| |

|

|

| |

|

|

|