|

| 富嶽三十六景 上総ノ海路 葛飾北斎 |

|

| |

| 商品詳細 |

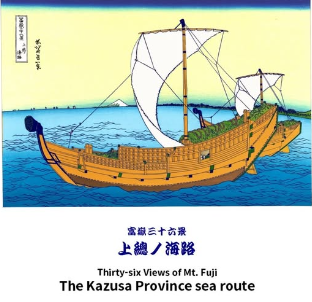

| 『富嶽三十六景 上総ノ海路』 葛飾北斎 |

"Thirty-six Views of Mt. Fuji/The Kazusa Province sea route" Hokusai Katsushika

画題の『上総ノ海路』は「かずさ の かいろ」と一般的には読まれてきたが、Wikipediaの考証によると「かずさ の うなじ」と読むべき資料もあるらしい。

三省堂の大辞林にも「うなじ」の読みがある。

例えば「海原」を「うなばら」と訓読みするように、「うなじ」と訓読みした方が落ち着きがいい。

「かいろ」と音読みする決定的エビデンスがあるのなら、これは私の妄説に過ぎない。

「上総」とは六世紀半ば頃から、君津あたりを中心とする千葉県中央部にあった国名です。

舟の進行方向の右手真正面、ほぼ真西に富士山が見えているので、君津沖の浦賀水道からの情景と思われます。

だとすると図の右側に見える陸地は三浦半島です。

ところがこの三浦半島の描き方には少し違和感がある。

図の右に行くに従って海岸線が下がり、水平線が横一直線の水平線ではなく下方に湾曲している。

この湾曲を以て「北斎は地球が丸いことを知っていてその事を暗示した」と言う解釈もあるが、牽強付会に過ぎるように思います。

描かれている船(五大力船)をよく見ると甲板の積み荷が見えるので視点をやや高い位置に取っている事が分かります。

従ってこの図は軽く俯瞰した図で、であるなら三浦半島の海岸線が近景になるに従って下方(つまり自分の方)に下がるのは自然な描き方です。

「不完全な遠近法」とでもいった方がいいような気がする。

いずれにしても、この水平線の意図的な湾曲によって、多くの船が行き交う浦賀水道が広々とした眺めとなる効果をもたらしている。

※五大力船(ごだいりきぶね)は、江戸の周辺の海運に用いられた海川両用の廻船で、喫水が浅く、船体の幅も狭く、河川も航行できるようになっていた。

江戸時代から昭和初期まで長く活躍した船で、貨物旅客の輸送に用いられ、日本橋と木更津間の航路の船は特に「木更津船」と呼ばれた。 |

|

| |

| 取引条件 |

| |

※当サイトは会員制となっております。取引申請ができるのは、会員様のみです。

下記より、事前に会員登録をしてください |

| |

|

|

| |

|

|

|