|

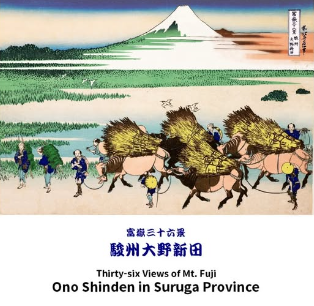

| 富嶽三十六景 駿州大野新田(裏富士) 葛飾北斎 |

|

| |

| 商品詳細 |

| 『富嶽三十六景 駿州大野新田(裏富士)』 葛飾北斎 |

"Thirty-six Views of Mt. Fuji/Ohno Shinden in Suruga Province(Additional 10) " "Hokusai Katsushika"

大野新田は東海道五十三次13番目の原宿(JR東海道本線原駅)を西に行き、次のJR東田子の浦駅とJR吉原駅(同14番目吉原宿)の間にあった場所で、現在にも地名が残り、静岡県富士市大野新田がそこになります。

徳川家康が慶長6年(1601年、関ヶ原の戦いの翌年)に東海道に宿駅伝馬制を敷いたとき、隣接地の今井村に吉原駅が設けられたので、大野新田の村は伝馬という交通機能の役割を担うこととなった。

古文書・大野新田村鑑(旧吉原市長橋家所蔵)には、慶長9年3月19日の日付で「新田新宿立」(新田に新しい宿場が立てられたの意味)の記述が見られる。

因みに、今では新宿と言えば東京の新宿の事ですが、日本橋から最初の宿場が「内藤新宿」であり、これが我々の知る新宿と略称されたのである。

しかし本来、新宿とは当時あちこちに作られた新しい宿場を「〇〇新宿」と呼んだ事に始まる。例えば、平塚宿は駅伝馬制が敷かれた時に既に成立していたが、伝馬継立の負担が大きかったため、隣接して平塚新宿が新設された。

「内藤新宿」は、甲州街道の宿場町として1698(元禄11)年6月に設けられ、信濃高遠藩主内藤家の下屋敷の一部を新しい宿場としたので「内藤新宿」と言われたのである。

伝馬駅に組み込まれた大野新田は、宿場の役目である人馬の負担をする一方で、年貢が免除されたり旅人の宿泊や荷物運搬による収入の特典を得たりして発展していった。

この図は、一日の農作業を終えた帰路につく村人を描いたもので、(右側の)空が夕焼けに染まりつつある、と解説するものが多い。しかし、大野新田からの富士はの真北に眺められるので、右側つまり東の空が夕焼けに染まるのは変である。

おそらくこれは東の空の朝焼けが消えかけた刻限で、伝馬宿の村人が早朝からの賦役としての共同作業を終えての帰路なのでしょう。牛の背には伝馬用の馬小屋の屋根を葺くための乾燥した葦が積まれ、女たちは牛馬の飼料であるである飼葉をを背負っている。

農村育ちの私にとって、牛馬の飼葉を早朝に刈りに行くのは日常的な風景だったし、村の共同作業も早朝に済ませた後に各自の農作業に取りかかるのが普通であった。

もう一つは、『富嶽三十六景 常州牛堀』にも早朝の湿地帯から飛び立つ白鷺が描かれており、こちらの図もそのように見るのが自然ではないか。

「幸せな日常」というものがうまくく描かれているように思えます。

ここは田子の浦に近く、百人一首にも、「田子の浦にうち出(い)でてみれば白妙(しろたへ)の 富士の高嶺(たかね)に雪は降りつつ 山部赤人」と謡われているように富士の眺めの最もいいところです。

現在でも新幹線で三島駅と新富士駅の間の田子の浦付近を通ると、天気のよい日には富士山がきれいに見えますね。 |

|

| |

| 取引条件 |

| |

※当サイトは会員制となっております。取引申請ができるのは、会員様のみです。

下記より、事前に会員登録をしてください |

| |

|

|

| |

|

|

|